1943年初夏に、日中戦争の湖北戦線にて、草原に倒れた戦死する直前の日本軍兵士に、仲間の兵士が駆け寄って身体を抱きかかえた。倒れた日本軍兵士は、必死の重態に陥った。鋭い弾の音が耳元をかすめて、土屋部隊の日本軍兵士たちは、直ちに中国軍に応戦した。

湖北戦線は、日中戦争中の1943年4月下旬から6月初旬の間に行われた湖北省西部での日本軍と中国軍の戦闘である。江南殲滅作戦とも呼称されて、中国側呼称は鄂西会戦であり、同時に行われた日本海軍側の作戦名はG作戦であった。日本の第11軍が、洞庭湖西方の長江南岸地域に侵攻し、所在の中国軍の撃滅を図った。中国を侵略した日本軍第11軍は、揚子江の輸送力強化と中国国民党野戦軍を撃滅する江南殲滅作戦が勃発した。

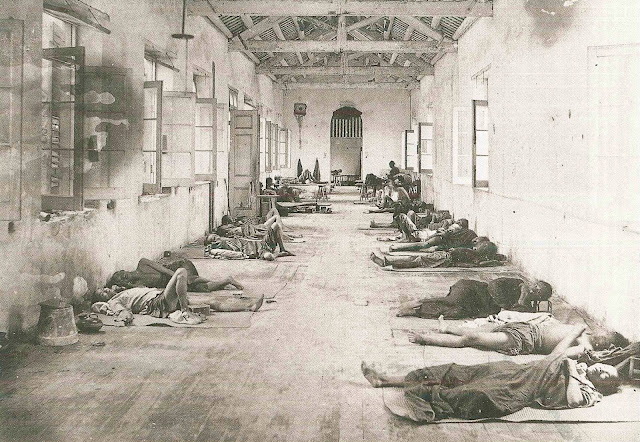

江南殲滅作戦の過程で1943年5月9日から5月13日に、日本軍兵士が湖南省廠窖の住民と中国軍兵士の約3万人を虐殺する廠窖虐殺事件が起きた。日本軍側の損害は戦死者771人と戦傷者2,746人であり、そのうち戦死者157人と戦傷者238人は空襲による損害であった。日本軍による戦果の概要は、中国軍の遺棄死体は30,766体、捕虜は4,279人であった。中国側は、南京虐殺に次ぐ日中戦争中で2番目で、太平洋戦争期で最大の規模の虐殺事件であると主張した。